Paraguay, la historia de un despojo

*Por Carolina Sturniolo, Fernando Rizza, Bruno Ceschin

Paraguay es un país profundamente agropecuario. Según datos del Ministerio de Economía, entre 2020 y 2024 la agricultura aportó en promedio el 7,1% y la ganadería el 2,2% al PBI. Por su parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) informó que el PBI cerró 2024 con un crecimiento acumulado del 4,2%, uno de los mayores de la región, impulsado por la producción de soja, trigo, arroz, algodón, yerba mate y carnes. Ahora bien, ¿ese crecimiento refleja el buen vivir de su pueblo? Si bien es indudable que hay expansión económica, esta esconde tensiones históricas de la economía y la política paraguaya, concentración de tierras, conflictividad rural y un modelo productivo primarizado que profundiza las asimetrías sociales.

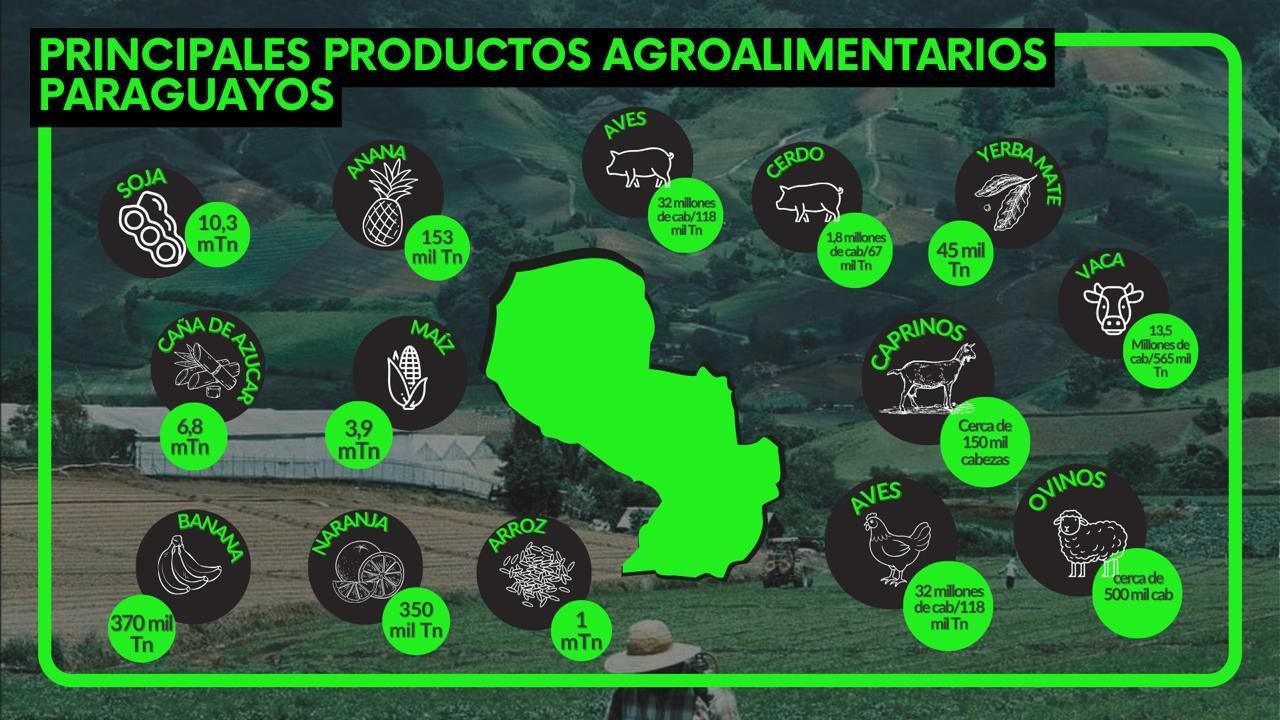

Un motor de crecimiento económico, pero sin inclusión

El campo paraguayo sigue siendo el corazón de la economía. En 2024, la soja consolidó su hegemonía con 10,3 millones de toneladas producidas y exportaciones por casi 8 millones de toneladas en grano, además de harina y aceite, ubicando al país como el tercer exportador regional. Le siguieron el maíz con 3,9 millones de toneladas, la caña de azúcar con 6,8 millones, el arroz con más de un millón, además de mandioca, algodón, trigo, yerba mate y frutas. La ganadería también se expandió, alcanzando un stock de 13,5 millones de bovinos, 1,8 millones de cerdos y más de 32 millones de aves, con exportaciones de carne vacuna por más de USD 1.700 millones hacia 60 mercados como Chile, Brasil, Italia y Rusia. El complejo cárnico total (bovino, aviar, porcino y subproductos) llegó a USD 2.073 millones.

Estos números muestran a Paraguay como una potencia exportadora de alimentos y materias primas, con una manufactura incipiente (carnes, azúcar, lácteos). Sin embargo, el modelo es vulnerable, el inicio de la campaña 2024/25 evidenció una caída interanual de 3,4% por factores climáticos, mientras el maíz sufrió una fuerte retracción en envíos, perdiendo USD 426 millones frente al 2023. El riesgo de primarización es claro, el país depende de materias primas y, al tratarse de commodities, de precios internacionales que no controla.

Arrebato de tierras, oligarquía artificial y pacto político-económico para perpetuar la dependencia

El VI Censo Agropecuario de 2022 relevó 291.497 fincas sobre 30,4 millones de hectáreas, de las cuales el 97% se ubican en la Región Oriental. Sin embargo, ese 97% de fincas representó solo el 44% de la superficie, mientras que el 3% restante (8.445 fincas) concentró el 56% en la Región Occidental.

Estos datos oficiales deben leerse a la luz de una larga historia de despojos. La imagen de Paraguay como “la niña bonita del agro latinoamericano” oculta su carácter profundamente antipopular, marcado por guerras intestinas, agravios y concentración de la tierra. A mediados del siglo XIX, el país ensayó un modelo de desarrollo autocentrado y estatista, en abierta contraposición al librecambio porteño que devastaba a las economías del interior argentino. Bajo los gobiernos de los López, el Estado controló los principales rubros de exportación —yerba mate, tabaco, maderas— mediante estancos que financiaban la administración pública, evitando gravar a la población. Se impulsó además una política distributiva de tierras, ganado y herramientas hacia campesinos, indígenas y sectores populares, acompañada de medidas de asistencia productiva que anticipaban formas de seguro agropecuario.

En paralelo, se desarrolló una base industrial y educativa sorprendente para la época, fundiciones de hierro en Ibycuí, astilleros, fábricas de papel, loza, cal, jabón y pólvora; la construcción del primer ferrocarril y las primeras líneas telegráficas; y una marina mercante propia. La enseñanza era obligatoria y gratuita, con apoyo material para los hijos de familias pobres. El Estado promovió la formación de mano de obra calificada para consolidar un proceso de modernización industrial y tecnológica. Este modelo autóctono y proteccionista convirtió a Paraguay en uno de los países más avanzados de Sudamérica antes de la Guerra de la Triple Alianza, que truncó lo que pudo haber sido un centro alternativo de civilización y desarrollo autónomo en el continente. En palabras de Norberto Galasso, “Era la realización práctica del programa morenista”, en referencia al Plan de Operaciones de Mariano Moreno.

La guerra fue el resultado de la convergencia de intereses de las oligarquías porteña y montevideana, del Imperio del Brasil y de Gran Bretaña, que buscaron aniquilar a los proyectos populares soberanos de Nuestra América, alistadas entre ellas las fuerzas federales argentinas, los blancos orientales y el modelo paraguayo de industrialización autónoma. El resultado fue devastador: un pueblo diezmado, una oligarquía artificial y un nuevo pacto político-económico que perpetuó la dependencia. Para 1884, el 45% del territorio nacional estaba ya en manos de consorcios extranjeros o de la clase dirigente.

Un siglo después, la dictadura de Stroessner (1954–1989) profundizó esa lógica: la Comisión de Verdad y Justicia documentó que casi 8 millones de hectáreas fueron adjudicadas irregularmente a militares, políticos y empresarios. A esto se sumó un millón de hectáreas entregadas fraudulentamente en democracia, alcanzando así una quinta parte del territorio nacional, equivalente a Panamá o más de medio Uruguay. Estas tierras, conocidas como “malhabidas”, son el núcleo de la desigualdad rural y de conflictos como el de Curuguaty en 2012. Allí, un operativo policial desmedido, con francotiradores incluidos, desalojó a campesinos que reclamaban tierras estatales amparados por la ley. El saldo fue de 17 muertos y un juicio exprés que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo. Curuguaty simboliza la criminalización de la protesta, la construcción del enemigo interno y la alianza entre poder económico, mediático y militar para proteger un modelo excluyente y extractivista. Un accionar que no nos resulta para nada extraño a lo largo y a lo ancho de Nuestra América, cuando se quiere para unos pocos lo que es de todos.

Hoy, según datos de OXFAM (2023), el 1,6% de la población concentra el 80% de la superficie agrícola, poniendo en peligro las economías regionales, la vida y el trabajo digno de las campesinas y campesinos y la soberanía alimentaria. Sin embargo, ell espíritu del Mariscal Solano López —como el de tantos patriotas— vive en el pueblo guaraní y campesino, que resiste. Esa memoria encarna la lucha por un Paraguay grande y por una América integrada, desde el corazón hasta la periferia, que no se rinda al enclave imperial ni a la expoliación de sus territorios y recursos.

Habrá patria para todos o no habrá para ninguno.

*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA).