Tabaco, un cultivo ancestral latinoamericano disputado por dos modelos

Por Carolina Sturniolo, Fernando Rizza y Bruno Ceschin

La producción de tabaco recorre América Latina y el Caribe de norte a sur. Brasil lidera la producción regional con más de 600.000 toneladas anuales; Argentina aporta cerca de 90.000 Tn; seguida por Cuba con un promedio que va de las 30.000 a 40.000 toneladas, sosteniendo un prestigio global gracias a la mística, la elaboración artesanal, el acervo cultural de su pueblo y la calidad del Habano Cubano.

Estas cifras esconden un dilema más profundo, ¿Qué modelo productivo es el que organiza la cadena tabacalera de la región y quién se apropia de esa riqueza producida?

En el modelo convencional, un puñado de corporaciones transnacionales controlan la compra, procesamiento y exportación de la hoja del tabaco. En el modelo cubano, organizaciones de productores, cooperativas y el Estado buscan preservar el valor cultural, ancestral y comunitario del tabaco, con inclusión social y distribución de riquezas. Dos modelos que expresan el antagonismo en un cultivo que moviliza a cientos de miles de familias campesinas en el continente y que abre la oportunidad de una alternativa viable en términos sociales, ambientales y económicos.

Empresas transnacionales, si ellos son la patria, yo soy extranjero

En Brasil, empresas como la British American Tobacco (BAT) y Philip Morris International (PMI) se expandieron con gran virulencia. Basaron su penetración territorial en esquemas de “producción integrada”, donde financian insumos, garantizan compra de la cosecha y atan a los productores a contratos que suelen generar endeudamiento y dependencia. Este modelo ha dado resultados muy claros, exportaciones por casi USD 3.000 millones en 2024, concentradas en un puñado de empresas, exclusión social, dependencia económica y vulnerabilidad climática y productiva para miles de campesinos.

Esta misma lógica se reproduce en Argentina. Allí, Massalin Particulares (filial de Philip Morris) y Nobleza Piccardo (filial de BAT) concentran la industrialización de cigarrillos. El esquema de integración vertical abarca desde plantas de despalillado hasta distribución en kioscos de todo el país. Catorce mil quinientos productores aportaron en la campaña 2023–2024 más de 80.000 toneladas de tabaco, de los cuales 60.000 Tn se exportaron. Pero la caída de superficie cultivada y la dependencia de precios fijados por las empresas transnacionales (ETN) tensionan la viabilidad de las economías regionales en las provincias argentinas de Misiones, Salta y Jujuy.

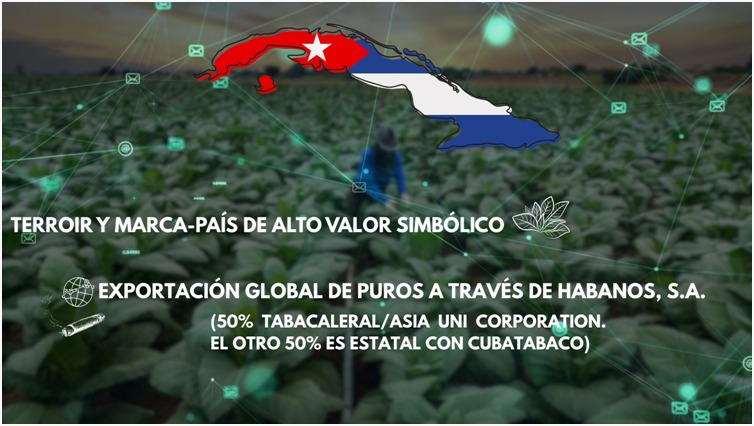

Cuba: cultura y un Estado que revaloriza

Para Cuba, el tabaco no es solo un producto agrícola, sino un símbolo nacional. Así lo explicó en el programa de BIONODAL José Antonio Aguilera Hernández, director de la Oficina de Turismo de Cuba para el Cono Sur “El Habano sintetiza nuestra cultura y nuestra historia. Representa el trabajo del campesino, la dedicación del torcedor y la fuerza de un país que ha hecho del tabaco una marca-país”.

La relación entre revolución y tabaco también es parte del relato nacional. Aguilera recordó que “el tabaco acompañó procesos históricos de nuestra revolución, no solo como recurso económico, sino como parte de la identidad de un pueblo que siempre buscó su soberanía”.

El modelo cubano, centralizado en Habanos S.A. (empresa mixta con participación estatal y privada), refuerza ese carácter cultural y político. Este modelo prioriza al campesino y al trabajador en cada uno de los eslabones productivos de la cadena del tabaco

Cada año, el Festival del Habano es más que un evento comercial, es una vitrina simbólica donde se proyecta al mundo una tradición que va más allá de la lógica de mercado.

América latina y caribeña tabacalera

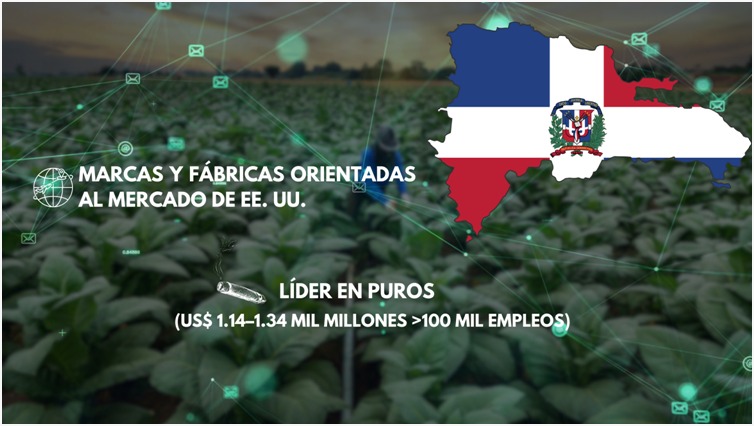

El resto del mapa tabacalero regional muestra que en países como República Dominicana, Honduras y Nicaragua la producción y comercialización está direccionada al mercado estadounidense. República Dominicana emplea a más de 100.000 personas en la elaboración de puros para el mercado de Estados Unidos, con exportaciones superiores a los USD 1.000 millones. Nicaragua y Honduras se consolidan como segundo y terceros proveedores de ese mismo mercado. México, Paraguay y Colombia completan el cuadro con producciones más acotadas.

Detrás de cada tonelada de hoja se juegan disputas de poder. Las comercializadoras estadounidenses Universal Leaf, Alliance One y Pyxus concentran compras, curado y exportación de hoja en varios países. Ofrecen paquetes de insumos y crédito a productores, y luego cobran por servicios de clasificación, cerrando un círculo que reduce márgenes a campesinos y amplifica la dependencia.

El tabaco en América Latina y el Caribe evidencia una confrontación entre dos formas de producir. Una, concentradora y extranjerizante, que pone en riesgo la autonomía de miles de familias campesinas al subordinarlas a contratos y financiamiento de las grandes tabacaleras. Otra, como la cubana, que preserva y da mayor importancia a un contenido social y comunitario, donde el valor cultural y el trabajo manual ocupan un lugar central.

En palabras de Aguilera: “El tabaco no es solo un producto de exportación, es una experiencia cultural, un vínculo con el turismo, una forma de mostrar al mundo nuestra identidad”.

La discusión no es técnica ni se agota en cifras de producción o exportación. Tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza, a quién pertenece el fruto del trabajo y a qué futuro se proyecta en territorios rurales. La región puede optar por reproducir la dependencia o por integrar sus comunidades, cooperativas y proyectos estatales en un modelo más inclusivo y soberano.

En definitiva, la hoja de tabaco al igual que la riqueza no solo se fuma, también se disputa.

*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA).