¿Militares vs. democracia? La renovación de un campo de estudio

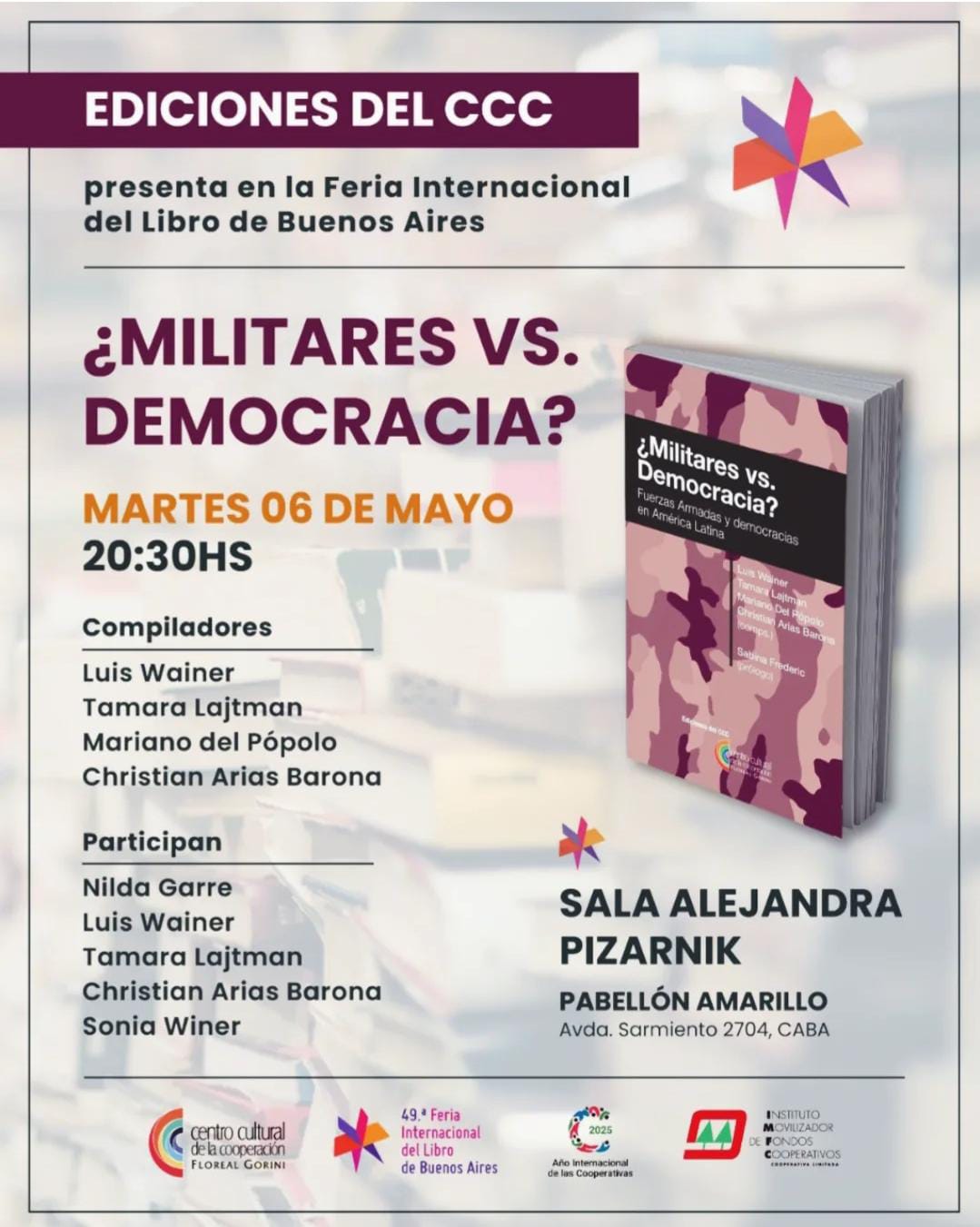

Una pregunta sugestiva titula un trabajo recién publicado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación que se presentará el próximo 6 de mayo en la Sala Alejandra Pizarnik de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a las 18:30hs: ¿Militares vs. democracia? Fuerzas Armadas y democracias en América Latina. Detrás del interrogante principal hay una invitación pensar el rol actual y futuro de los militares por fuera de prejuicios e impugnaciones a priori. Por eso mismo, los compiladores y la compiladora, un colectivo de investigadores jóvenes, recuperan en sus estudios antecedentes y aportes de una disciplina colmada de polémicas, aunque enriquecida durante los procesos de transición democrática. En este sentido, el libro a cargo del Dr. Luis Wainer, la Dra. Tamara Lajtman, el Dr. Mariano del Pópolo y el Mg. Christian Arias Barona incluye reflexiones agudas sobre problemas actuales de la defensa nacional, las amenazas regionales, las relaciones civiles-militares y el empleo de las fuerzas.

Según afirma en el prólogo Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Argentina entre 2019 y 2021, se trata de un libro con serias pretensiones pues busca “renovar el campo de los estudios sobre militares y procesos democráticos en la región”. Desde su mirada el conjunto de capítulos sondean tensiones contemporáneas sin dar por sentada la oposición entre militares y democracia, para abrir la puerta a un nuevo espacio de conversación con las burocracias y especialistas civiles, donde además se actualicen visiones frente a desafíos como la transición a un orden multipolar, las desigualdades internas o las amenazas cibernéticas.

El momento de su publicación no es menos relevante. Así como los trabajos de Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina (1983), publicado en dos tomos, y El Estado militar en América Latina (1984) coincidieron con el proceso de transición democrática en el Cono Sur y abrieron espacio a nuevas discusiones, ¿Militares vs democracia? llega en un tiempo de convulsión al cual interpela. El contexto encierra, según sus mismos autores, tres aspectos que hacen a su pertinencia: primero, Estados Unidos, con

Donald Trump a la cabeza, intenta reforzar su presencia militar en la región en un momento de declive hegemónico global; segundo, la disputa geopolítica con la República Popular China tiene su correlato en la región latinoamericana y caribeña, donde la potencia asiática ha sido calificada como “actor maligno” por el Comando Sur; y tercero, la nueva izquierda y el progresismo experimentan un segundo tiempo que ha avivado viejos problemas y nuevos desafíos, como reconstruir una arquitectura de defensa regional.

En sus trece capítulos, el libro navega por reflexiones teóricas y diagnósticos acompañados por el análisis de políticas públicas, todo ello valorizado por figuras expertas de la academia, la función pública y el planeamiento estratégico. A grandes rasgos, el libro se estructura en tres bloques que parten de un marco teórico metodológico para estudio de las Fuerzas Armadas y el militarismo, sigue con un panorama de los programas de asistencia extranjera y los mecanismos de intervención en materia de defensa y seguridad por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, y a partir de aquí se inspeccionan casos de estudio por países. Los temas siguen un itinerario regional que recorre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

El punto de partida lo marca Jorge Battaglino, ex-rector de la Universidad de la Defensa Nacional (2019-2023), quien ofrece en “Reflexiones sobre el militarismo en América Latina” una actualización de teórica respecto al asunto, precisa conceptos y problematiza el déficit de control civil como síntoma de la militarización y la fragilidad democrática en la región. En “Estados Unidos: ¿’Socio militar preferido’ o gendarme de Nuestra América?”, Tamara Lajtman hace una presentación exhaustiva de la estructura de asistencia militar estadounidense, la utilización de la competencia con China y Rusia para construir amenazas regionales, la visión desde el Comando Sur y los think tanks del norte global, y el verdadero protagonismo estadounidense en la provisión militar hacia los países latinoamericanos.

Los casos de estudio arrancan con Bolivia y Venezuela en “Militares y democracias en América Latina: relaciones civiles-militares durante los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia” de Luis Wainer, trabajo que indaga sobre una experiencia inédita (Venezuela) de relaciones civiles-militares en un proceso político de larga duración de “convergencia ideológica”; junto a otro que, si bien, en parte buscó espejarse, no contó ni con los sustentos del pasado en materia de relaciones y programa ni con los del presente, por ejemplo, en materia de legislación o funciones de defensa. Enseguida, la investigadora argentina Sonia Winer aporta una lectura del Complejo Militar-Industrial británico en “La estrategia del Reino Unido: sistema proto belicista, alianzas y anticomunismo” donde analiza la configuración de su poder militar y sus propósitos articulados a la contrainsurgencia.

Argentina recibe una merecida atención en tres capítulos correspondientes a Luciano Anzellini, Matías Caciabue y David Pizarro. En el primero, “Desnacionalización estratégica: la política de defensa de Javier Milei a 10 meses de gestión”, Anzellini desarrolla cómo la política de defensa del gobierno libertariano se ha alineado en torno a una “occidentalización dogmática” que supone cumplir un mandato extranjero desde las Fuerzas Armadas asumiendo funciones antidrogas, alterar el consenso básico de separación de roles y subordinarse a la política exterior estadounidense. Por su parte, en “El Raj argentino: primer acercamiento a las políticas de defensa de Milei” Caciabue se apoya en la misma tesis de Anzellini para advertir que además de

Estados Unidos, se encuentran en juego intereses del Reino Unido de Gran Bretaña en el marco de una securitización que alienta la pérdida de soberanía a través de la desprofesionalización del Instrumento Militar, que busca emplearse en la represión interna. Por último, Pizarro pone el foco en el Atlántico Sur, el debate sobre la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas en perspectiva de custodiar los recursos naturales en disputa y en particular sobre la proyección antártica en “La relevancia de las FF. AA y su labor en la Antártida”.

El politólogo colombiano Christian Arias Barona aporta una perspectiva completa de uno de los casos más complejos de región en “La Fuerza Pública entre la subordinación y la contrainsurgencia. Desafíos para un cambio de rumbo en Colombia”, donde recupera el rol histórico de Estados Unidos en su política de defensa y seguridad, problematiza la autonomía militar detrás del orden constitucional, analiza una serie de cambios en curso con el gobierno de Gustavo Petro y marca la agenda pendiente para superar la contrainsurgencia.

Chile es estudiado por Mariano del Pópolo a partir de la creciente militarización de la respuesta a desastres naturales y su vinculación con la política exterior estadounidense en “La militarización de los desastres en Chile en perspectiva regional: la Doctrina de Seguridad de las “Nuevas Amenazas” y el Estado de Excepción como regla”, donde muestra cómo el “modelo chileno” ha ido de la mano de las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas hacia una involucramiento en seguridad interior.

La investigadora boliviana Loreta Tellería y el ex Ministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, profundizan en “El (des) control civil de las Fuerzas Armadas en Bolivia: entre el voluntarismo y la abdicación” sobre la autonomía militar en cuatro fases históricas que culminan con el restablecimiento de un gobierno electo popularmente tras el golpe de Estado en octubre de 2019, donde en control civil sigue siendo un desafío.

En “Multipolarismo y pluripolaridad en Venezuela” el General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Pascualino Angiolillo propone una serie de problemas globales que manifiestan el desequilibrio internacional, donde los recursos energéticos y minerales son el foco de nuevos conflictos para los depredadores de recursos estratégicos como Estados Unidos, por lo cual la defensa integral se planifica en función de la Guerra Multidimensional de Amplio Espectro.

El caso de México es abordado por Anibal García en “Proceso de militarización del Estado y asistencia militar a México (1990-2021)” con un herramental teórico que expone las estrategias de seguridad que anteceden a la declaración de la guerra contra las drogas y la Iniciativa Mérida (2007), a la vez que soporta el análisis de los programas desarrollados con la asistencia extranjera de Estados Unidos y sus consecuencias.

Finalmente, en “La cuestión militar en Brasil: el retorno del protagonismo de los militares en la política” Ana Penido, Rodrigo Lentz, Jorge Rodrigues y Suzeley Kalil hacen una caracterización conceptual e histórica de las Fuerzas Armadas basada en un corporativismo supremacista, una fortaleza fiscal para la defensa y la seguridad pública, un conservadurismo reaccionario, un liberalismo político elitista y un profundo anticomunismo, elementos que se verifican en la tendencia emergente tras el golpe

de 2016 contra Dilma Rousseff que se condensa en la figura de Jair Bolsonaro, y que muestra el alcance de la militarización y la autonomía castrense en las múltiples dimensiones de la formación social brasileña.

Es pertinente decir que este libro contiene una crítica oportuna del cuadro de situación latinoamericano, de los mecanismos de asistencia extranjera y los problemas de la militarización en función de proyectos de dominación externa, así como un programa de acción alternativo para consolidar políticas públicas en el ámbito de la política exterior y la defensa nacional y regional.