La maldición de Malinche: hambre y exclusión para una región rica en producción de alimentos

Por Carolina Sturniolo, Fernando Rizza y Bruno Ceschin*

“Se nos quedó el maleficio / de brindar al extranjero / nuestra fe, nuestra cultura, / nuestro pan, nuestro dinero”.

Con esta frase condensaba el cantautor mexicano Gabino Palomares el sentir popular latinoamericano, aludiendo a un fenómeno histórico y social muy arraigado en América Latina: la tendencia a admirar, favorecer o imitar lo extranjero. La Malinche fue vista como símbolo de traición porque “ayudó” al conquistador a someter a su propio pueblo.

La producción y comercialización de alimentos en América Latina y el Caribe (ALC) constituye un eje estratégico para las economías nacionales, aunque no garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria de sus pueblos. En un contexto global atravesado por la financiarización de la producción de alimentos y la concentración corporativa, la región se erige como un actor central: produce el 14 % de los alimentos del mundo y representa el 45 % del comercio agroalimentario internacional neto. Sin embargo, esta riqueza convive con esa traición histórica que retrata la maldición de Malinche: hambre, inseguridad alimentaria y exclusión social. Este escenario plantea interrogantes estructurales sobre el modelo agroexportador vigente y sobre la necesidad de recuperar el control político y social del sistema agroalimentario.

Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende

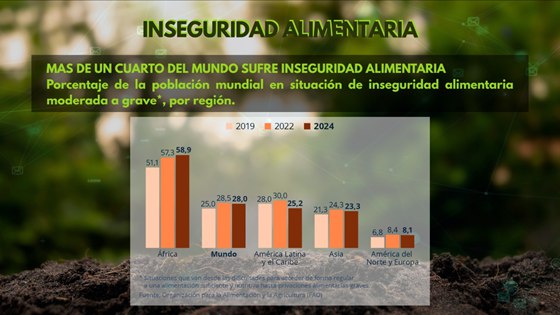

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023), los sistemas agroalimentarios explican entre el 9 % y el 35 % del PBI de los países de ALC y contribuyen con el 25 % de sus exportaciones. A pesar de esta centralidad, en 2023 el 38 % de la población de la región padeció inseguridad alimentaria y un 7 % enfrentó hambre, según datos de la FAO. La paradoja es evidente: en un sistema diseñado para fallar, se produce para acumular ingresos, es decir, valorizar el capital invertido sin importar su destino —alimentos, bombas o bonos de deuda de países periféricos—.

A nivel planetario se producen 2.980 kilocalorías por persona por día, muy por encima de las 1.830 kcal necesarias para evitar la desnutrición. Esto muestra con claridad que las desigualdades en el acceso y la especulación con los precios impiden garantizar el derecho básico a la alimentación.

A ello se suman las pérdidas de alimentos estimadas por la FAO, del orden del 11,6 % en ALC, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula en un 19 % el desperdicio de alimentos a nivel global. En otras palabras, el 28 % de la superficie agrícola mundial se usa para producir alimentos que se pierden o se desperdician.

La región enfrenta además problemas estructurales de malnutrición: el 11 % de los niños sufre retraso en el crecimiento y el 24 % de los adultos padece obesidad. El costo de una dieta saludable es de USD 4,08 por persona al día, el más alto del mundo (el promedio global es de USD 3,60), lo que deja al 24 % de la población sin posibilidad de acceder a ella.

De bien social a commodity

Históricamente, los alimentos fueron concebidos como bienes sociales y comunitarios destinados a satisfacer necesidades vitales. Sin embargo, el capitalismo global ha transformado la producción agroalimentaria en un negocio regido por la lógica de la rentabilidad. Las materias primas agrícolas son tratadas como commodities: bienes estandarizados, fungibles y sujetos a la especulación financiera en los mercados internacionales.

Este proceso ha sido liderado por corporaciones transnacionales como las denominadas “ABCD” —Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company— junto con la estatal china COFCO. Estas empresas controlan mayoritariamente la exportación de soja, maíz, trigo, caña de azúcar y palma africana, articulando redes logísticas, plantas de procesamiento y puertos en toda la región. Expolian riquezas a base de extracción, desmonte, desalojos, desplazamientos forzados y un altísimo costo ambiental y social para nuestros pueblos, pero sobre todo ejercen una política extorsiva sobre las economías raquíticas de la región que, en sus sueños de independencia e integración, dependen agónicamente de la entrada de divisas para —en el mejor de los casos— avanzar en un proyecto soberano.

Oligopolios, cartelización y dependencia

El panorama agroalimentario de ALC está dominado por un reducido grupo de empresas que controlan buena parte de la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos. Entre las diez principales figuran gigantes como JBS, Marfrig, BRF, Minerva, Grupo Bimbo, FEMSA, Ambev, Empresas Polar, Grupo Nutresa y Arcor. Sus facturaciones anuales van desde los USD 3.800 millones hasta los USD 77.000 millones, y muchas de ellas están integradas verticalmente, lo que les permite controlar toda la cadena de valor.

La concentración no se limita a la producción primaria: las cadenas de supermercados —Carrefour, Walmart, Cencosud, Grupo Éxito— también ejercen un poder significativo sobre la formación de precios y el acceso a los alimentos en los mercados locales.

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas

La consecuencia más grave de este modelo es que, a pesar de ser exportadora neta de agroalimentos por más de USD 170.000 millones, ALC mantiene altos niveles de hambre y malnutrición. El control corporativo sobre la tierra, las semillas, el procesamiento y la distribución implica una pérdida de soberanía alimentaria y territorial. A esto se suma la presión sobre los ecosistemas, el uso intensivo de agroquímicos y la deforestación para la expansión de monocultivos destinados a la exportación.

La dependencia de los mercados externos y la volatilidad de los precios internacionales generan vulnerabilidad económica y social. Cuando el alimento es tratado como una mercancía más, se despoja a las comunidades de su derecho a decidir qué, cómo y para quién producir.

El desafío para América Latina y el Caribe es producir alimentos para su pueblo, democratizar el acceso y garantizar la soberanía alimentaria. Para ello, es necesario fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, las pequeñas y medianas industrias, promover mercados de cercanía y cuidar la biósfera y la biodiversidad. Hay que volver a poner a la mujer, al hombre y a la comunidad en el centro, y no a la renta, al capital que se valoriza o al alimento como un negocio sujeto a la especulación.

Frente a un sistema que concentra riqueza y socializa el hambre, la exclusión y la contaminación ambiental, Nuestra América necesita volver a construir proyectos de integración continental que tejan en red todas y cada una de las experiencias comunales, dignas y soberanas, para así decidir qué, cómo y cuándo comer, y garantizar que no le falten alimentos de calidad a ningún niño o niña en la mesa, producidos por manos latinas.

*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA).